港大光污染專家追蹤城市光污染 鼓勵市民以智能手機參與監測

2025年07月27日

光污染,又稱光害,是指不當或過度使用夜間戶外燈光所引發的環境問題。近年,光污染已成為影響深遠的全球性議題。研究顯示,人造燈光不僅擾亂自然晝夜循環,更對動植物的生理機能、行為模式及演化進程造成顯著影響。對人類健康而言,長期暴露於夜間燈光下可能因晝夜節律失調,繼而觸發各類健康問題。此外,光污染不僅妨礙天文觀測,還浪費能源。這些研究結果清楚反映,社會必須更全面掌握光污染問題的實況,並積極採取措施予以解決。

有見及此,香港大學(港大)物理學系研究團隊,運用創新的多源監測策略,成功揭示香港光污染分佈嚴重不均的問題。研究結果顯示,香港的光污染主要集中於少數地區的裝飾性照明裝置,導致光污染量呈現不成比例的現象。具體而言,研究團隊在對維港兩岸夜空的監測中發現,約120棟建築的裝飾照明,已佔夜空亮度的一半;而維港兩岸超過半數的光度總量,僅來自五個地區。這項研究為解決這一迫切環境問題提供了重要的科學依據。

熄燈自然實驗揭示少數裝飾照明影響重大

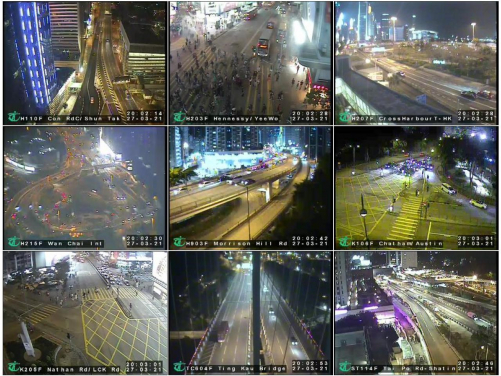

研究團隊利用港大夜空監測網站的數據,追蹤分析了2011至2024年間每年三月舉行的「地球一小時」熄燈活動。結果顯示,維港兩岸在熄燈一小時期間的夜空亮度可驟降近五成。為進一步鎖定污染來源,研究人員整合了全港多源監測影像,包括電車行車影片、公眾拍攝畫面及監察相機圖像,成功識別出2021年參與熄燈的120組照明裝置。這些裝置主要為建築物外牆燈飾,其中廣告用照明與泛光燈被證實為城市光污染的最主要元兇。

首席調查研究員、港大物理學系首席講師潘振聲博士闡明:「透過比對熄燈活動期間與平日晚間在電車上拍攝的行車影片,我們獲得了有力證據——只要關閉商業區少量但關鍵的裝飾照明,就能顯著改善城市光污染問題。」這項研究成果已發表於《科學報告(Scientific Reports)》期刊。

超高解析度衞星影像揭露光污染元兇

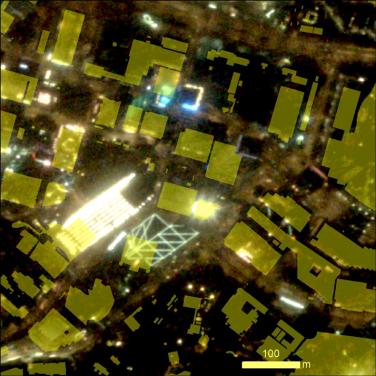

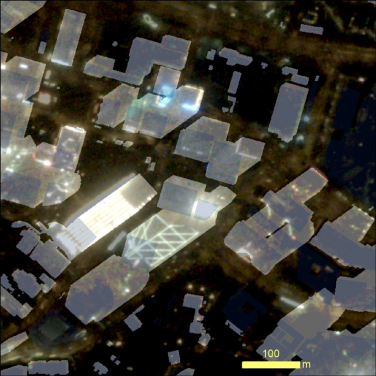

為了深入了解香港的光源分佈,研究團隊在另一研究中分析了一張超高解析度的夜間衞星影像,結果顯示維港兩岸的光污染分佈極度不均。令人驚訝的是,超過半數的戶外光源竟集中於五個地區:中環、跑馬地、尖沙咀西、尖東及京士柏,以及銅鑼灣(見備註一)。該影像還進一步細分了光源的類別:建築物佔42%、公園及運動設施佔17%,而街道、高速公路及其他則佔41%。

潘振聲博士指出:「住宅建築在城市夜空光源的佔有顯著佔比,這意味着我們必須重新思考如何有效應對居住環境中的光侵擾與光污染問題。」這項研究成果已在2023年發表在《IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium》期刊。

邁向智慧照明: 創新人工智能技術結合公眾參與

為更深入了解光污染對居民的影響,研究團隊開發了一個先進的人工智能(AI)演算法,能透過智能手機所拍攝的照片對光污染源作自動偵測並分類。該演算法運用了最先進深度學習技術中的物件偵測及影像分類能力,協助建立創新的「戶外燈光指數」,用以評估不同城市環境的光污染程度。

研究特別加入了「公民科學」的元素,鼓勵市民透過網上平台參與監測光污染。市民只需上傳智能手機拍攝的夜間照片,即可貢獻研究數據。潘博士強調:「結合尖端科技並配合市民的參與,我們正更全面地掌握光污染的分佈情況。」市民可登入以下網址,上傳照片並參與光污染監測:https://app.nightsky.physics.hku.hk/static/index.html

基於以上各研究的成果,團隊提出了多項重要的照明政策建議,包括管制非必要商業照明、優化建築照明設計,以及制訂完善的光污染評估指標,相信通過這些策略,可以在不影響城市的正常運作下,大幅降低城市光污染。

以上研究均由香港特別行政區政府環境及自然保育基金(項目編號:125/2018、113/2022)及香港大學RAE Improvement Fund資助。當中,兩項環保基金資助主要用於設置夜空監測站,以研究地球一小時期間夜空光亮度的變化;而113/2022項目亦支持本研究團隊獲取高解像度衞星圖像。RAE Improvement Fund則資助部分夜空監測設施的設置,以及分析不同監測圖像,以識別過去數年地球一小時期間實際被關掉的燈光。 此新聞稿表達的任何意見、研究成果、結論或建議,並不反映香港特別行政區政府和環境及自然保育基金的觀點。

如需更多詳細資訊,請參閱期刊論文:

‘Natural experiments from Earth Hour reveal urban night sky being drastically lit up by few decorative buildings,’ published in Scientific Reports: https://www.nature.com/articles/s41598-025-05279-4

‘Using High-Resolution Nighttime Remote Sensing Data to Identify Light Sources in Hong Kong,’ published in IGARSS 2023 - 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10283198

備註一:這五個分區是2019年區議會選舉的《選區分界圖》所劃定的五個「區議會選區」。

傳媒如有查詢,請聯絡港大理學院(電話:852-3917 4948/ 3917 5286; 電郵:caseyto@hku.hk / cindycst@hku.hk )

圖片與影片下載及說明文字:https://www.scifac.hku.hk/press

地球一小時電車影片:在2021年地球一小時前一天和熄燈期間,團隊運用安裝在電車上的相機拍攝西營盤到銅鑼灣夜景。電車旅程的完整影片可以在以下鏈接找到:https://youtu.be/mvuLtZKJbrg

影片提供:港大香港光污染研究項目小組

有關光污染的補充資料

港大夜空監測網站

自2010年起,港大啟用「夜空光度測量錶」來監測夜空亮度。這款信用卡大小的精密儀器由加拿大進口,能夠即時提供準確數據。截至2025年7月,全港已建立了一個由12個監測站組成的網絡,每30秒自動收集不同城鄉環境下的夜空亮度數據。香港的監測站不僅是本地光污染研究的重要組成部分,亦是「全球夜空光度監測網絡」的一部分。該網絡由港大於2014年開發的系統擴展組成,目前已在全球各大洲(南極洲以外)設置了90個監測站。

熄燈自然實驗

每年三月的一個星期六晚間8:30至9:30,世界自然基金會(WWF)發起「地球一小時」(Earth Hour)全球活動,鼓勵個人和企業關閉非必要的照明一小時。地球一小時不僅是重要的環保倡議,更成為科學家研究城市照明環境影響的「自然實驗室」。

多源監測策略追蹤香港照明狀況

港大研究團隊採用多源監測策略,全面追蹤香港的城市照明狀況。2021年,團隊於地球一小時活動前夕(3月26日)及活動當日(3月27日),拍攝西營盤至銅鑼灣電車沿線的影像,並在維多利亞港兩岸部署全景攝影機(360度相機),持續監測面向維港兩岸的照明設施。同時,團隊亦檢視了於尖沙咀拍攝的全天影像,以辨別附近建築物照明情況的變化。此外,研究團隊更分析兩類官方監測影像:1. 運輸署120組閉路電視所拍攝之建築物全景或局部畫面(1);2. 香港天文台天氣照片(2),用以偵測地球一小時期間的照明變化。團隊更派遣研究助理實地記錄2021年活動前、中、後,於旺角、尖沙咀、中環、灣仔、銅鑼灣、荃灣、九龍灣及黃大仙等地的照明狀況。

1 交通快拍:https://www.hkemobility.gov.hk/tc/traffic-information/live/cctv

2 香港天文台最新天氣照片:https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/ts/index_webcam.htm

分析超高解析度夜間衞星影像

超高解析度香港夜間衞星影像由長光衞星技術有限公司運營的「吉林一號」衞星系統拍攝。香港大學研究團隊整合2021年8月至11月期間約20組獨立影像,建構出全港夜間光度分布圖。此批影像整體空間解析度達約1米水準。為分析高解析度影像中的光污染源頭,研究團隊將衞星影像整合至「地理資訊系統」,並聯合香港特別行政區政府地政總署開發的「空間數據共享(CSDI)平台(3)」分析。為準確捕捉這些離天底點(即非垂直俯拍)影像中的建築物實際光度,港大研究團隊特別考慮CSDI平台中每棟建築物的平面輪廓與高度數據。

3 空間數據共享平台:https://portal.csdi.gov.hk/csdi-webpage/